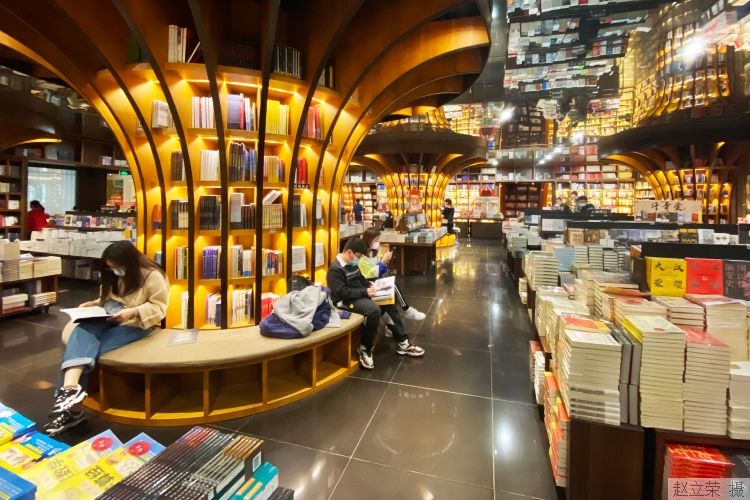

文章插图

在哈佛大学,教授太太请教授们吃饭,本科生请教授吃饭,图书馆长请教授吃饭——这样的三顿饭,可能是我们与世界一流大学真正的差距。

与Michael Szonyi教授一起吃饭,每一次都是新鲜的体验。新鲜的重点不是吃什么,而是聊什么。这位中文名为宋怡明的老外,目前是哈佛大学费正清中国研究中心主任,长着一对据说是成功秘诀的善于倾听的大耳朵,操着一口流利的带闽南腔的普通话,在座的学者或吹牛,或争吵,有时甚至不欢而散、拂袖而去,但人们仍然期待着下一次私人聚餐,准确地说:是期待下一次碰撞的话题。

我没有想到这一次饭局的话题主题,关键词居然是:

“世界一流大学”与“吃饭”。

挑起话题的是厦大副校长邬大光,这位高等教育学学者,近来的学术兴奋点是大学文化。中国正在如火如荼地展开双一流大学的建设,困扰大家的问题是:世界一流大学应该长什么样?刚好有送上门来的“人质”,邬教授借机邀请宋教授为厦大管理层做一场报告,题目是:“哈佛大学眼中的世界一流大学”。

宋教授爽快地应允下来,却吞吞吐吐说要准备半年左右。作为一名严谨的历史学者,一切要用史料说话,哪怕是谈他熟悉的哈佛大学,他也不愿意信口开河。

看到邬教授一副远水不解近渴的样子,郑振满教授插话了。这位厦大历史学教授是宋怡明的学术领路人,凭着一口莆田腔的普通话,在哈佛的讲堂赢得粉丝无数。他一语惊人:“我对哈佛印象最深的就是哈佛的教授太太”,看着我们吃惊的眼神,郑教授云淡风轻地说出了最后两个字:“文化”。

-01-

哈佛大学的第一顿饭:教授太太请教授们

“哈佛的教授太太文化”,其经典代表就是太太经常请各位教授到家里吃饭。

哈佛学者把这样的吃饭叫做“读书会”,几乎每周都会在一个教授家举行,教授太太就是当然的女主人。所有的与会者都觉得受益匪浅,因为无数的选题、灵感都来源于此。吃饭的可能是同行,也可能是不同学科的学者,你可以想象一下:吃饭聊天的有历史学教授、语言学教授、天文学教授、神经学教授,他们可能聊什么?

邬教授对高等教育的研究有一个“鸽笼理论”:现代高等教育随着学科分类越来越细,不同专业的学者越来越困在自己的鸽笼里。出路就是要为鸽子们提供“广场”。教授太太提供的客厅饭局,就是这样的跨学科“广场”。

我不由得想起梁思成家的客厅,和他美丽的太太林徽因。

教授太太文化的背后其实有若干支撑。

首先,教授的房子要足够大。如果教授住的就是鸽子笼,恐怕没办法高朋满座。

其次,教授的工资要足够高。教授太太无需上班挣钱养家糊口。如果太太带着一脸疲惫下班回家,应该没有多少心情张罗大家吃饭。

当然,最重要的是教授太太文化品位要好。如果家里就鸡飞狗跳,恐怕没有人敢上门。

宋怡明对郑教授的说法做了修正:首先,“哈佛教授的太太文化”这个概念本身就不太准确,哈佛教授相当一部分也是女性。更重要的是,在他印象中“太太文化”早已不存在,如今一些教授的读书会,早就改在餐馆里了。这种“太太文化”的衰落,在宋教授看来绝对是好事情,它代表哈佛的父权文化已经被打倒。

不过,好事情也有代价,代价之一是原来一些好的校园文化传统也受到攻击。宋教授强调,今天的哈佛应该想办法让原来的凝聚力恢复,但这绝对不等于说要让所谓的“太太文化”恢复。

推荐阅读

- 毕业生|湖南大学、中南大学本科教学质量对比分析

- of|2022/23学年英国硕士留学费用TOP10大学汇总,这些学校值得吗?

- 大学|2022年申请德国留学的条件有哪些?有年龄限制吗?

- 西北联大|西北大学一百二十周年校庆公告

- 考试|高三“一模”考多少分,才能考上985大学?高于这个分数希望很大

- 山东大学|985也看不上?哈工大29名新生录取后未报到,山东大学102人未报到

- 大学生|冬奥“首金”选手被老师踢出群聊,同班同学笑出猪叫,原因很暖心

- 清华大学|985高校的“江湖绰号”大盘点,清华接地气,北大文艺范十足

- 大学生|有种“整容”叫大学生放寒假,回村前后差别大,温婉女神变翠花

- 北京大学|寒门学子考上北大,当地奖励2.2万,当看到专业时网友却直呼可惜